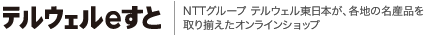

フクロタケって?

原産は、中国(一説にはヒマラヤ) のキノコで、ほぼ世界中に分布。中国南部・台湾・ベトナム・フィリピン・タイなど東南アジアから遠くは北アフリカまで広く栽培されています。

中国南部から東南アジアにかけては最もポピュラーなキノコのひとつ。

中華料理では特に好まれメニューも多く、華僑の進出とともに現地栽培が始まったものと思われます。

普通のキノコが朽ち木などに発生する腐朽生に対して、フクロタケは、稲ワラなどに発生する草生のキノコで、中国では「(草茹(口が古の字) [ツァオグウ]) (草キノコの意) と呼ばれている。タイでは「ワラ茸」とも。

形態は、初期は茶褐色の卵形で袋状になっており、中にキノコがカサはつぼめた格好で入っている。

これが和名『ふくろ茸』と呼ばれる所以で、成長とともに中のカサが大きくなり、まわりの袋が破れシイタケのように開く。

どんな料理に使われるの?

水煮はフニャっとしてます

水煮はフニャっとしてます食材としても産地ではごく一般的に利用されており、中華料理はもとより世界の三大スープとして名高いタイ料理「トムヤムクン」や「タイカレー」にはかかせない食材。また、中国では薬膳キノコとしても珍重され、その薬効は『伝染病に対する抵抗力を増し、傷口の治りを早め、壊血病の予防に用いる。降圧作用あり』とあります。

生は炒めてもシャッキとしてます

生は炒めてもシャッキとしてます独特な食感や旨みがあるにもかかわらず日本での利用は、現在100%輸入水煮加工品(中国・ベトナム・タイ・フィリピン産他) や佃煮のみとなり、これは、ほとんどの栄養素・旨みが逃げており、食感のみものなんです。

「水煮」と「生(冷凍)」のフクロタケとでは、味・食感・栄養・形状などまったく違うものなのです。

簡単なレシピを教えて?

エスニック料理に欠かせないフクロタケ。

炒めてよし、煮てよし、焼いてよし、揚げてよし。

東南アジア旅行先でしか味わえなかった、日本のご自宅で、フクロタケの『味・香り・食感』を、存分に満喫しちゃいましょう♪♪

料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん)

料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん)

レシピ その1

≪フクロタケのフリッター≫

- 1)小さめのフクロタケを用意します。

- 2)小麦粉、ベーキングパウダー少々を水でよくこねます。(天ぷらの時よりも少々固めに)

- 3)フクロタケを楊枝などで刺して、2)にくぐらせ、ぬるめの油に1個ずつ入れて揚げます。最初は弱火で、衣が固まったら強火にして、二度揚げをするとパリッとふっくら仕上がります。

料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん)

料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん)

レシピ その2

≪フクロタケの鶏肉炒め≫

- 1)鶏肉は丁切にして、下味(卵白・塩コショウ・うまみ調味料) をつけておきます。

- 2)竹の子・クワイ・赤ピーマン・黄色ピーマン・青ピーマンを、1)の鶏肉と同じ大きさに切っておきます。フクロタケは半分切りにしておきます。

- 3)鍋に油を入れ、鶏肉をしっかり炒めます。さらに、切っておいた2)を入れ、全体に火を通し、油を切ります。

- 4)鍋にネギ・ショウガの小口切りを炒め、香りを出したら、3)をさっと入れ、酒・醤油・うまみ調味料・砂糖・カキ油・スープで味付けをして、水とき片栗粉をからめます。最後に、ゴマ油を入れ、香りをつけます。

料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん)

料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん)

レシピ その3

≪フクロタケの冷菜≫

- 1)大き目のフクロタケは6~8等分に、小さいものは半分切りにして、スープ・醤油・うまみ調味料・砂糖を加え、煮ておきます。

- 2)器にサラダ用の野菜(レタス・タマネギ・ニンジン等を好みで)を入れ、一番上に1)のフクロタケを美しくトッピングし、お好みのドレッシングで仕上げます。

「日本ふくろ茸ファーム」とは

日本ふくろ茸ファームは、群馬県北群馬郡吉岡町にあります。まだ、小規模ですが4棟の40フィートリーファーコンテナに加温・加湿・照明・換気の設備を設置。

ふくろ茸の通年栽培を可能とし、日本随一の国産ふくろ茸量産施設で栽培技術のさらなる向上に励んでおります。

-

1.フクロタケを育てるための、ワラの堆肥をつくります。

1.フクロタケを育てるための、ワラの堆肥をつくります。

-

2.コンテナの中でぬくぬくと培養

2.コンテナの中でぬくぬくと培養

-

3.ぽこぽこ生えてきました。

3.ぽこぽこ生えてきました。

-

4.フクロからキノコが出てくる前に収穫

4.フクロからキノコが出てくる前に収穫

-

5.収穫後、新鮮なまま直ちに冷凍

5.収穫後、新鮮なまま直ちに冷凍

-

6.新鮮なまま冷凍したフクロタケが冷凍やけをしないように、真空パックに詰め替えて完成

6.新鮮なまま冷凍したフクロタケが冷凍やけをしないように、真空パックに詰め替えて完成

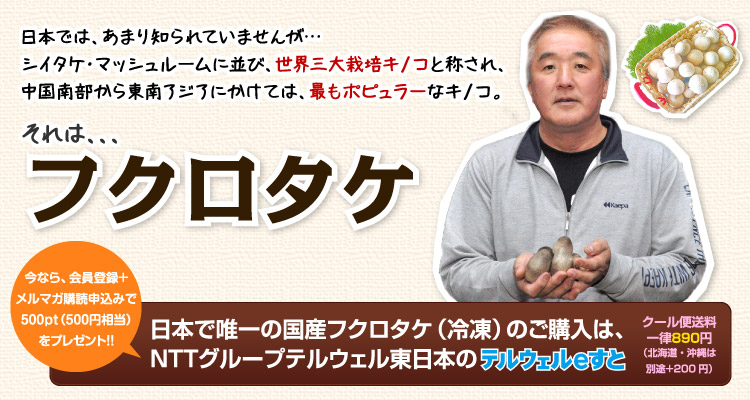

生産者の“かお”

フクロタケの生産者「日本ふくろ茸ファーム」代表の戸田裕司さん。

本業は広告デザイナーなのですが、国内ではほとんど生産をされていなかった「フクロタケ」の魅力に取りつかれ、13年前から栽培に取り組んできたそうです。

そして、ここ2~3年。安定的に収穫ができるようになったことから、フクロタケの量産化し、本業としてのフクロタケ生産を目指しているそうです。

KINO-1グランプリ2015 3賞受賞

2015年、東京都青山で開催された「第2回 きのこ商品全国選手権」にて、3つの賞を受賞しました。

- 【写真右】

- お客様の投票数で決まる「準グランプリ」

- 【写真中】

- スーパーや生協などのバイヤーが選ぶ「バイヤー賞」

- 【写真左】

- グランプリにエントリーしているプロの生産者が選ぶ「玄人賞」

- 配送について

- ・生産者(生産者には製造元、卸元を含みます。以下同じ)の所在地からの出荷となります。

・海外への発送は承っておりません。

・一部の離島などにおいては、ご利用できない場合があります。ご利用できない地区については、ヤマト運輸のサービス対象地域に基づきます。

- ◆送料・配送料について

- ・生産者からの配送となるため生産者の所在地により送料は変動いたします。

また、複数の生産者からご購入の場合、個別発送を行うため送料は個別に発生いたします。

・代金引換サービスは承っておりません。

※必要送料に関しましては送料一覧表よりご確認ください。

2023年6月1日より、ヤマト運輸の規定変更により、お荷物転送時に配送料が発生することとなりました。

お荷物の送り状に記載された住所以外にお届け先を変更(転送)する場合、変更後のお届け先までの配送料を別途着払いにてお支払いいただくこととなります。

贈答用の場合には、荷物を受け取る方にお支払いいただくことになりますので、お届け先住所入力の際にはご注意ください。

なお、発送完了後の住所変更対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

【転送例】

・お届け先様ご本人のご希望で、転送する(自宅→会社など)。

・送り主様からご指示頂いたご住所がお引越し等で変更となっていたため、新しいご住所へ転送する。

・住所誤りにより、お届けができない荷物を正しいご住所へ転送する。

※番地の修正も転送扱いとなります。マンション名も省略せずにご登録ください。

詳しくは

ヤマト運輸のホームページをご確認ください。

- ◆お届け日

- ・商品の出荷時期は、出荷元によって異なります。

概ね、3日から2週間程度(土曜・日曜・祝日・年末年始12/29〜1/3を除く)の出荷となります。

・ご希望のお届け日をご指定いただけますので、お申込み時にご指定ください(一部商品を除く)。本日より7日後以降でご指定ください。

・ご指定がない場合は、商品手配が可能な最短日でのお届けとなります。

・一部商品は、ご希望のお届け日をご指定出来ませんのでご了承ください。

・ご希望のお届け日をご指定できない商品と、他の商品を同時にご注文頂きますと、他の商品のお届けご希望日もご指定できなくなりますので、他の商品のお届けご希望をご指定になる場合は、別々にご注文をお願い致します。

・生産者の営業日、在庫状況により変更の可能性がございます。(生産者の営業日は異なります)

・複数の生産者からご購入の場合で、ご希望のお届け日のご指定がない場合は個別発送を行いますので出荷日は違います。

・悪天候(台風・大雪など)や震災などの交通事情により、商品のお届けが遅れる場合がございます。予めご了承ください。

・発送商品の配送伝票番号につきましては、商品発送メールにてお知らせします。

- ◆お届け時間

- お届け時間は以下より選択いただけます

午前中/14時頃~16時頃/16時頃~18時頃/

18時頃~20時頃/19時頃~21時頃

- 個人情報の取り扱いについて

- ・当サイトは、お客様からお預かりした個人情報(お名前・ご住所・電話番号・メールアドレス等)は商品の発送業務以外、第三者に譲渡・提供する事はございません

※詳しくはこちら「個人情報保護方針」「テルウェルeすとの個人情報の取り扱いについて」

- 反社会的勢力について

- ・反社会的勢力またその関係者をお申込者またはお届け先等とするお申込みはお断りいたします。お申込み後で、その事実が判明した場合は解約させていただきます。

- お支払方法

- ・当サイトでのご購入のお支払い方法はクレジットカードと楽天ペイとd払いになります。

- ◆クレジットカード

-

- ・上記カード会社のマークがプリントされているクレジットカードをご利用いただけます。

・「一括払い」、「リボルビング払い」、「3回以上の分割払い」がご利用いただけます。

・ダイナースカードは、「一括払い」、「リボルビング払い」のみのご利用となりますのでご注意ください。

・各クレジット会社の各クレジット会社の規約に基づき、ご指定の口座からの自動引落しとなります。

・カード内容に不備がある場合は、一旦キャンセルとさせていただく場合もございます。

・領収書の発行は、行っておりません。

・納品書の発行は、会員登録後「マイページ」よりダウンロード可能です。

- ◆楽天ペイ

-

- いつもの楽天IDとパスワードを使ってスムーズなお支払いが可能です。

楽天ポイントが貯まる・使える!「簡単」「あんしん」「お得」な楽天ペイをご利用ください。

- ◆d払い

-

- ネットショッピングでのお支払いを月々のケータイ料金と合算して支払える、かんたん・便利な決済サービスです。お支払い金額に応じて、dポイントがたまります。たまったdポイントは1ポイント1円からお買物のお支払いにつかえます。

詳しくはこちらをご確認ください。

- 返品、交換について

- ◆返品の取扱条件

- ・弊社の責に帰すべき事由による場合を除き、商品の返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・商品の一部消費・使用後の返品・交換には応じかねます。

- ◆不良品の取扱条件

- ・すべての商品の品質には、万全を期しておりますが、万が一商品不良、ご注文の商品と内容が違う場合などには、商品到着後7営業日(土曜・日曜・祝日・年末年始12/29~1/3を除く)以内にお問い合わせフォームからご連絡ください。

・商品不良の場合は良品交換とさせていただきます。

・不良品交換、誤品配送交換の送料は弊社負担とさせていただきます。

- 酒類のご購入について

- ・20歳未満の方の購入や飲酒は法律で禁止されております。

・代理購入もできません。

・未成年者への販売を防ぐため、年齢確認を行っております。

当サイトではクッキー(Cookie)を使用します。

クッキー(Cookie)について

当サイトでお買い物をしていただく際はクッキー(Cookie)を有効にしてくただく必要があります。クッキーは、お客さまがサイトを閲覧する際に、お客さまがご利用のパソコンに対してサーバから送信して保存するデータ(記号)です。これによってお客さまが再度サイトを訪問された際に、そのクッキーによってお客さまがご利用のパソコンを認識し、より便利に閲覧できるようになるものでお客様のコンピューターに悪影響を及ぼすことはありません。

クッキーにより当社がお客さまのプライバシーを侵害することはなく、また、お客さまのコンピュータの正常な動作に悪影響を及ぼすこともありません。なお、インターネット閲覧ソフト(ブラウザ)の設定によっては、クッキーの受信を拒否されている方はCookieを有効にし、ご利用いただきますようお願い致します。各ブラウザの設定方法については、それぞれの製造元(ソフトウェアベンダ)へお問い合せ下さい。

Googleアナリティクスの利用について

当サイトでは、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を利用しています。このGoogleアナリティクスはアクセス情報の収集のためにCookieを使用しています。このアクセス情報は匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。

水煮はフニャっとしてます

水煮はフニャっとしてます 生は炒めてもシャッキとしてます

生は炒めてもシャッキとしてます

料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん)

料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん) 料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん)

料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん) 料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん)

料理・レシピ協力/中国料理 牡丹(ぼたん)

1.フクロタケを育てるための、ワラの堆肥をつくります。

1.フクロタケを育てるための、ワラの堆肥をつくります。

2.コンテナの中でぬくぬくと培養

2.コンテナの中でぬくぬくと培養

3.ぽこぽこ生えてきました。

3.ぽこぽこ生えてきました。

4.フクロからキノコが出てくる前に収穫

4.フクロからキノコが出てくる前に収穫

5.収穫後、新鮮なまま直ちに冷凍

5.収穫後、新鮮なまま直ちに冷凍

6.新鮮なまま冷凍したフクロタケが冷凍やけをしないように、真空パックに詰め替えて完成

6.新鮮なまま冷凍したフクロタケが冷凍やけをしないように、真空パックに詰め替えて完成